Das Wort Kirche kommt von griech. kyriake oika = Haus des Herrn. Die Kirche ist ein Ort der Stille, ein Ort zum Atemholen und um mit Gott zu sprechen. Hier trifft sich die gläubige Gemeinde, das Volk Gottes, um gemeinsam die hl. Eucharistie (Danksagung) zu feiern, so wie Jesus selbst es aufgetragen hat.

Die Bauidee einer Kirche ist schon eine Besonderheit, denn das Gewölbe stellt sozusagen den Himmel dar und im Chorraum ist der auferstandene Christus gegenwärtig. Eben weil Kirchen in dieser Form gebaut werden, überdauern sie die Zeiten. Viele Kirchen sind zwar Kriegen zum Opfer gefallen oder mussten anderen Bauten weichen. Viele sind aber erhalten, von vielen Generationen instand gesetzt worden. Jede Epoche hat neue Kirchen gebaut. Sie sind ein Schatz, der jedem zugänglich ist.

So auch die Heilig-Geist-Kirche in Osternburg. Da die Zahl der Katholiken in Osternburg Ende des 19. Jahrhunderts stark angestiegen ist, entschied man sich für den Bau einer eigenen Kirche. Das Grundstück an der Stedinger Straße/Dedestraße konnte bereits 1914 erworben werden. Unmittelbar vor Baubeginn brach jedoch der Erste Weltkrieg aus, es folgte die Inflation und das nötige Baugeld ging verloren. Mit neuer Zielstrebigkeit und Opferbereitschaft der Osternburger und Hilfe des Bischöflichen Offizial in Vechta war es schließlich möglich, mit dem Bau der Kirche im Jahr 1928 zu beginnen. Am 20. Januar 1929 konnte das dem Heiligen Geist geweihte Gotteshaus benediziert werden. Als erster Seelsorger wurde Kaplan Dr. Johannes Pohlschneider in sein Amt eingeführt. Später wurde er Offizial in Vechta und dann Bischof von Aachen.

Die Gesamt-Anlage der Heilig-Geist-Kirche steht unter Denkmalschutz. Sie hat eine städteplanerische Bedeutung, eine Art "Torfunktion" für den Ortsteil. Mit dem Pfarrhaus, dem Kindergarten und dem Pfarrheim bildet sie eine harmonische Einheit.

Johannes der Täufer war sich der Bedeutung von Wasser auf jeden Fall bewusst, als er damit begann, Menschen im Jordan zu taufen. Was es heißt durch die Taufe mit Wasser zu neuem Leben zu gelangen, war damals im Jordangraben am eigenen Leib zu spüren. Für Jesus, der sich von Johannes taufen lässt, muss es jedenfalls ein entscheidendes Ereignis in seinem Leben gewesen sein.

Die Taufe Jesu ist auf einem der Buntglasfenster neben dem Taufbecken zu sehen. In dem Fenster hat der Künstler rechts das Wort "Jordan" geschrieben. Den Fluß selbst gestaltete er in Blau. Unten zu Füßen Jesu kann man eine Muschel sehen, ein Symbol für die Taufe, denn Taufgefäße werden auch heute noch häufig wie Muscheln gestaltet. Über Jesus sehen wir in Gold die Glorie des Vaters im Himmel und in Weiß die Taube des Heiligen Geistes, herabgesandt vom Vater. Johannes der Täufer ist der Rufer in der Wüste, der sich mit Kamelhaar kleidete und wilden Honig aß. Er hält in der Hand eine Fahne, auf der die Worte geschrieben sind: Ecce Agnus. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet das: Seht das Lamm. Johannes hat Jesus als das Lamm Gottes erkannt, das hinwegnimmt die Sünden der Welt.

Diese Taufe hat ihren Sinn als Zeichen der Unterwerfung und der Bereitschaft zur Erfüllung des Willens Gottes. Auch das Leben Jesu bleibt ein freiwilliges, stets neues Erfüllen des Gotteswillens. Das Öffnen des Himmels, die Erscheinung des Heiligen Geistes und das Wort des Vaters geben ein Zeugnis von der Messiaswürde Christi. ... Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: "Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden (Lk 3, 21 f.)

Der Turm ist ein Orientierungspunkt, von weitem lässt sich bereits erkennen, wofür er steht. Da der Turm in den Himmel zielt, wird der Blick des Betrachters nach oben gelenkt. So kann der Himmel nie aus dem Gesichtsfeld geraten. "Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten des Vaters stehen (Apg 7, 55 f.).

Der kleine Turm der Heilig-Geist-Kirche beherbergt eine Glocke. Diese dient, wie auch der Turm zur Orientierung. Ihr Klang breitet sich aus und ist auch weit weg zu hören. Für die alte Glocke von 1929, die dem Krieg zum Opfer gefallen ist, wurde 1947 schon eine neue angeschafft.

Glocken sind seit dem 6. Jh. im Abendland in Gebrauch und hielten zuerst in Klöstern Einzug. Ihre eigentliche Funktion besteht darin, den Beginn des Gottesdienstes anzuzeigen und die Gläubigen zusammenzurufen. Glocken erschallen zum Lob Gottes, ihr Klang steigt zum Himmel empor wie ein Gebet.

Die Glocke der Osternburger Kirche trägt die Inschrift Ave Maria, gratia plena (Gegrüßest seist du Maria...). Mit diesen Worten begrüßte der Erzengel Maria, um ihr die Botschaft Gottes zu überbringen. Jeden Tag zur Morgen-, zur Mittags- und zur Abendzeit werden wir durch das Glockengeläut daran erinnert. In dem Geläut zum Angelus (Engel des Herrn) drückt sich über die Aufforderung zum Gebet hinaus ein eigentümlicher Zusammenhang zwischen Klang und Botschaft aus. Maria war eine Hörende, offen und bereit, dem Wort Gottes in ihrem Leben Raum zu gewähren. So konnte Gott in ihr Gestalt annehmen und Mensch werden. Ähnlich ist es mit dem Klang der Glocke. Er gilt ebenfalls als Aufruf, der beständig auf die Botschaft aufmerksam macht.

Christina Jacob

Dieses Taufbecken wurde von der Firma Sohmen gestiftet; sie hat alle Marmorarbeiten in unserer Kirche ausgeführt.

"Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." (Mt 28, 19)

Hier liegt der christliche Ursprung der Taufe - in den Worten, die Jesus an seine Apostel richtete. Klarer kann ein Beleg kaum sein.

Zentrales Symbol der Taufe ist das Wasser. Die Taufe ist das Sakrament, das alle Christen verbindet. Durch die Taufe geht der Täufling in den Tod und die Auferstehung Christi ein, die Schuld der Erbsünde und persönlicher Sünden wird von ihm genommen, er wird zum neuen Leben in Gott wiedergeboren. Und außerdem ist die Taufe eine notwendige Voraussetzung für den Empfang der übrigen sechs Sakramente. Die Taufe wurde von Anfang an in allen Zweigen der Kirche gespendet.

In den Ländern Mitteleuropas lernen die Menschen erst seit kurzer Zeit wieder, das Wasser richtig wahrzunehmen. Umweltverschmutzung und Überschwemmungen zeigen, dass man mit diesem Rohstoff nicht beliebig umgehen kann, ohne seine zerstörerische Kraft zu spüren oder seine Qualität als Lebensmittel aufs Spiel zu setzen. In den Ländern des Südens dagegen ist die Bedeutung von Wasser schon immer viel größer gewesen. Dort ist, vor allem in Wüstenzonen, viel stärker bewusst, dass Wasser Grundlage allen Lebens ist. Nur Wasser lässt Pflanzen wachsen, Mensch und Tier überleben. Und dennoch ertrinken in der Wüste mehr Menschen als in Flüssen. Wenn starke Regenfälle niedergehen oder die Schmelzwasser von den Bergen zu Tal fließen und sich sammeln, kann das trockene Land die Wassermassen nicht aufnehmen. Wasser ist Leben, doch es kann auch Tod bedeuten!

Christina Jacob

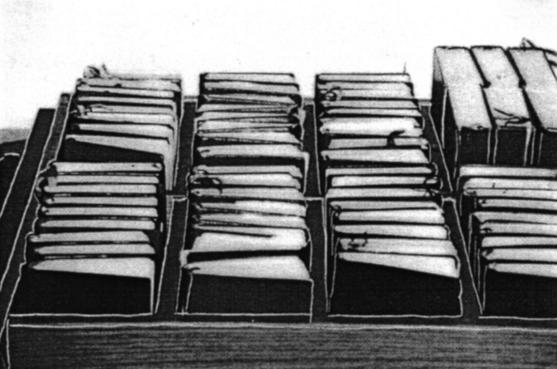

Im Eingangsbereich der Kirche liegen Gesangbücher aus, die für das Mitsingen und Mitbeten im Gottesdienst gedacht sind. Gesangbücher sind über Jahrhunderte hinweg entstanden. Viele Autoren und Komponisten haben einen Beitrag dazu geleistet. Die Gesangbücher sind nicht ein einmaliges Werk, sondern eine Sammlung, die jede Generation weiterentwickelt hat. Bei den Liedern ist die Jahreszahl der ersten Drucklegung angegeben. So kann man sich in frühere Jahrhunderte zurückversetzen und spüren, wie die Menschen gedacht, gefühlt haben, wie sie ihrem Glauben durch Musik und Text Ausdruck verliehen haben. Jeder kann in diesem Generationenbuch einen Text, ein Lied finden, das die eigenen Vorstellungen, Hoffnungen und Ängste ausdrückt. 1975 haben die Bistümer Deutschlands und Österreichs ein gemeinsames Gebet- und Gesangbuch zusammengestellt. Es wurde Gotteslob genannt. Der erste Teil des Gotteslobes ist für alle identisch, wogegen im zweiten Teil (ab Nummer 800) jedes Bistum seine speziellen Lieder und Gebete, die aus seiner Tradition heraus entstanden sind, aufgenommen hat. Auf den ersten Seiten des Gotteslobes befinden sich viele Gebete und Meditationstexte, wie z. B. Lob und Dank, Gebete in schwierigen Lebenssituationen, Gebete mit Kindern, Fürbittgebete usw. . Im Anschluss folgt eine Aufstellung der Sakramente einschließlich dazugehörender Gebete (Taufe, Erstkommunion, Firmung, Eheschließung, Krankensalbung, Bußsakrament) . Der nächste große Teil gibt einen Überblick über den Jahresablauf. Erläuterungen zu den einzelnen Kirchenfesten, dazugehörende Lieder, Psalmen, Fürbitten. Natürlich auch Gebete wie das Vater Unser und andere Tagesgebete. Im mittleren Teil des Gotteslobes findet sich die Beschreibung des Ablaufs einer Eucharistiefeier. In einem weiteren Teil befinden sich Wortgottesdienste, Laudes (Morgengebet), Vesper (Abendgebet) und Andachten zu den verschiedensten Anlässen.

Christina Jacob

Wie in vielen Kirchen befindet sich auch in der Heilig-Geist-Kirche entlang der Seitenwände der Kreuzweg. Zu diesen Stationen gibt es eigene Andachten. Bereits kurz nach Christi Tod begannen die Jerusalemer Christen damit, die Schauplätze Jesu Passion zu besuchen, angefangen bei dem Ort, wo Christus von Pilatus zum Tode verurteilt wurde, und zu dem Grab, in dem drei Tage lang sein Leichnam lag. Doch Christen, die zu späteren Zeiten und an anderen Orten den Leidensweg Jesu "nachgehen wollten", war dies nicht möglich. So entstand die Kreuzwegandacht, dass von Meditation und Gebet begleitete Abschreiten einer Reihe von 14 bildlichen Darstellungen, welche die Stationen des Leidens Christi symbolisieren. Der Kreuzweg hilft dem Einzelnen zu verstehen, dass der Weg des Christen nicht ohne Leiden gegangen werden kann. ...Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach (Mt 16, 24). Die 14 Stationen orientieren sich an den Berichten der vier Evangelisten über den Tod Jesu:

Jesus wird zum Tode verurteilt

Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern

Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz

Jesus begegnet seiner Mutter

Simon hilft Jesus das Kreuz tragen

Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz

Jesus begegnet den weinenden Frauen

Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz

Jesus wird seiner Kleider beraubt

Jesus wird an das Kreuz genagelt

Jesus stirbt am Kreuz

Jesus wird vom Kreuz abgenommen

der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt

Christina Jacob

"Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen." (Joh 13, 6 f)

Die Fußwaschung Jesu ist auf einem Buntglasfenster beim Taufstein dargestellt.

Als Jesus seinen Jüngern beim Letzten Abendmahl die Füße gewaschen hat, tat er dies, um seine große Nähe und Verbundenheit zu zeigen. Er, der Herr, macht sich ganz klein und begeht einen Sklavendienst an seinen Jüngern. Aber schon während des Mahles wird deutlich, dass Judas ihn verkauft hat und Petrus seinen Herrn verleugnen wird. Und wenn wir selbst in schweren Stunden unseres Lebens, wie Krankheit, Tod oder Einsamkeit zu verzweifeln drohen, dann sollten wir daran denken, was Jesus selbst erlitten hat. Er hat die Enttäuschung der Verleugnung und des Verrates, die Demütigung der Geißelung und den Tod am Kreuz auf sich genommen, um uns Menschen zu retten. Er als Gottes Sohn ist dafür in die Welt gekommen. Das sollten wir nie vergessen.

1958 hat Hermann Holst aus Oldenburg dieses Fenster gefertigt, das auf die Symbole der Taufe hinweist. Es befindet sich hinten links unter der Orgelempore. Fünf Jahre später hat er ein weiteres Buntglasfenster erstellt für die rechte Seite unter dem Orgelboden; es erklärt das Sakrament der Buße mit bildhaften Symbolen. Gleichzeitig wurden alle anderen, zum Teil sehr schadhaft gewordenen Fenster in der Kirche durch heue, nach Art des Antikglases sehr schlicht gehaltene, ersetzt.

Die figuralen Darstellungen auf dem Fenster beim Taufstein laden ein, das Thema der Taufe mit biblischen Motiven zu betrachten. Unter der Fußwaschung sehen wir dort Jesu Himmelfahrt, bei der er den Taufauftrag ausgesprochen hat, und die Arche Noah und Jesu Taufe im Jordan sind da zu sehen.

Das über dem Altar hängende Bronzekreuz (Entwurf von A. Bocklage, Vechta) zieht den Blick des in die Kirche Eintretenden an. Christus ist dargestellt als der Auferstandene, die Kreuzbalken sind durchbrochen und mit Bergkristallen geschmückt. So wird es Zeichen des Triumphes und des Heiles. Das Kreuz ist unter allen christlichen Symbolen das bekannteste. Das Kreuz ist ein Zeichen für Anfang und Ende. Ein Symbol menschlichen Leidens und christlicher Hoffnung zugleich. Es erinnert an die Kreuzigung und an den Tod Jesu und damit auch allgemein an menschliches Leiden und Sterben. Genauso symbolisiert das Kreuz Befreiung und Heil. Es erinnert an die Erlösung, die Jesus durch seinen Kreuzestod für die Mensch-heit erwirkt hat. Leiden, Tod und Auferstehung Jesu haben das Kreuz zum Zeichen der Hoffnung werden lassen, dass Gott auch im Leiden solidarisch zum Menschen steht und dass der Tod nicht das Ende ist. Das Kreuz ist ein Zeichen des Sieges und der Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten. Es ist für uns ein Sinnbild des Glaubens an Christus den Gekreuzigten und der Bereitschaft, als seine Jünger täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen, und der Hoffnung auf Erlösung und Auferstehung.

... Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. (Mt 10, 38)

Albert Bocklage (seine Werkstatt ist in Telbrake bei Vechta) hat dieses Kreuz 1966 gearbeitet, und zwar zusammen mit so manchen anderen Bronzeteilen im Altarraum. Gerne nennen wir es wegen seiner besonderen Form das "Osternburger Kreuz". Der Heiland ist nicht nackt und leidend dargestellt, sondern bekleidet und segnend als der Auferstandene. Auf der dem Volke abgewandten Rückseite des Kreuzes dagegen sehen wir fünf rote gläserne Steine im Kreuz, Symbol für die fünf Wunden Jesu an den Händen, den Füßen und in der Seite. Damit wird deutlich auf Jesu Leiden am Kreuz hingewiesen.